Musik ist mein Vitamin

30. März 2025

/

In diesem März wurde ich damit auch kineastisch besonders verwöhnt.

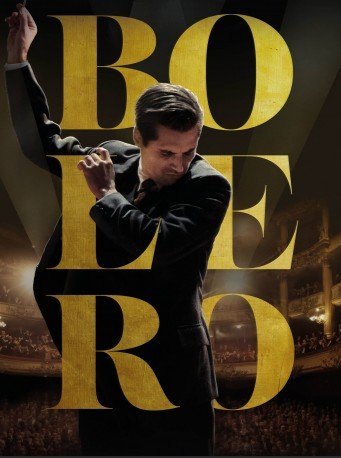

Im Kino Koralle bei uns in Volksdorf war es „Bolero“; … der Versuch eines Biopics.

Das Entstehen der symphonischen Dichtung „Bolero“(**) bildet den Plexus dieser filmischen Lebensbeschreibung. Das Leben Maurice Ravels, dieses „französischsten aller französischen Komponisten“, wird hier mit seinem meist gespielten und – wie Ravel selbst prognostiziert – „einzig populären“ Werk beschaulich, impressionistisch, immer einfühlsam und unterhaltsam erklärt. Die Landschaft, in der Ravel geboren und die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat – Saint-Jean-de Luz, zwischen Bayonne und San Sebastian gelegen – regt mit ihrer Farbigkeit und Idylle zum Träumen und zum Hören an.

Die Fiktion eines Bolero-Dirigats durch ihn selbst vollendet das bildstarke Filmdrama des Lebens Ravels (in diesem März wurde sein 150.Geburtstag gefeiert, † 28. Dezember 1937) triumphal.

Für mich verbleibt die fiktionale Einstellung eines dirigierenden Ravel geradezu manisch, nachwirkend in meiner Erinnerung …

Die wohl bemerkenswerteste Kritik seines Bolero stammt von Ravel selbst; er soll zu seinem Komponisten-Kollegen Honegger gesagt: „ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der Bolero.“

und … „Leider enthält er keine Musik.“

Keine Musik?

Vielleicht nicht – meint sein Biograf Hans Heinz Stuckenschmidt – wenn man unter Musik die immer komplexeren von Gestalt zu Gestalt sich fortspinnenden Formen versteht, die sich aus der europäischen Polyphonie entwickelt haben, die stets wachsende Unabhängigkeit von einem Grundton, von der Ästhetik der permanenten Wiederholung und unablässigen Überraschung durch neue Themen.“ Eine Unabhängigkeit wie wir sie – und Ravel anläßlich seiner Reisen in die USA – im Jazz kennengelernt haben, bewundern und schätzen.

Meine anderen Ravel-favorites : Pavane pour une infante défunte, Tombeau de Coupérin, die beiden Klavierkonzerte (G-Dur und das … Für die Linke Hand … auftragskomponiert für den Bruder des Philosophen Ludwig Wittgenstein Paul, der seinen rechten Arm im Krieg verloren hatte -)

https://youtu.be/_zQteXqbYas

Hier ist der Kontext zu dem, womit die Welt heute in den Pop-, Rap-, Rock etc.-Formaten beschallt wird.

„Musik“?

Gottlob gibt es Jazz!  Der Inbegriff improvisierter, polyphoner Musik.

Der Inbegriff improvisierter, polyphoner Musik.

Inzwischen eine eigene Art „klassischer Musik“aus dem 20.Jahrhundert (einige meiner favorites: Thelonious Monk, Albert Mangelsdorff, J.J.Johnson, Curtis Fuller, Bob Brookmeyer, Gerry Mulligan, Art Blakey, Miles Davis …). Zugposaune, Bassposaune Ventilposaune gehören zu meinen Lieblingsinstrumenten – ihres eher weichen und dunklen Tons wegen – wenn man mal von der aggressiven Abart Trombone Shortys absieht.

Stuckenschmidt zu Ravels Bolero weiter …

„das Perfektionsideal hat im Bolero eine Frucht von wahrhaft manischer Absonderlichkeit hervorgebracht. Das Stück ist der Triumph des Arrangements, der Farbe und Dynamik als Selbstzweck, der orchestralen Drapierung aus einer einzigen Gestalt. Aus einem Einfall, der sich über 16 + 16 Takte dehnt, wird eine Form, die gleichzeitig historische und geographische Fernen beschwört. Das Kolorit macht diese Musik besonders interessant.“

Wie immer wenn ein Stück seinen Schreibtisch verlassen hat, habe sich Ravel auch dieser 16-Minuten-Partitur gegenüber kühl verhalten. Man erzählte ihm nach der Aufführung, eine Dame habe gerufen: „Er ist verrückt“, worauf er lächelnd antwortete, sie habe das Stück verstanden.

Ein Tip – wenn man den Film verpasst: anlässlich Ravels 150stem „Maurice Ravel, musikalische Splitter“auf Arte – mit dem besonderen Blick auf die Instrumente

https://www.arte.tv/de/videos/119953-000-A/maurice-ravel-musikalische-splitter/?utm_source=ios&utm_medium=share&utm_campaign=119953-000-A

(**) Eigentlich ist der Bolero ein spanischer Tanz im ¾-Takt, der „im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts von Tanzmeistern aus unterschiedlichen spanischen Tänzen entwickelt wurde.“ Aus dieser Quelle kommen neben den Seguidillas manchegas auch Fandango, Polo und Chacona. Darüber hinaus wurden vor allem für das Bewegungsvokabular der Beine und Füße auch Elemente aus Ballett und höfischen Tänzen adaptiert.

Post Scriptum: Temperament und Unerbittlichkeit Ravels zeigt die Auseinandersetzung des einhändigen Paul Wittgenstein mit dem Schöpfer des – auftragsgemäß- für ihn gesetzten „Klavierkonzerts für die linke Hand“: „1929 komponierte Maurice Ravel für ihn das Klavierkonzert in D-Dur. Es kam allerdings noch vor der Uraufführung zum Eklat, da Wittgenstein den Notentext teils gravierend verändert hatte und Ravel diese Eingriffe ausdrücklich missbilligte. Im Briefwechsel zwischen beiden Künstlern versuchte Wittgenstein sich dahingehend zu verteidigen, dass Interpreten doch keine Sklaven der Komponisten sein dürften. Mit Ravels knapper Reaktion: „Interpreten sind Sklaven“ war jedoch der Bruch endgültig vollzogen.“ – Wikipedia.

Das andere wunderbare Erlebnis bietet „Adios Buenos Aires“(in der Arte-Videothek): eine Hommage an die melancholische Seele von Buenos Aires mit viel Tango von den Protagonisten auf den klassischen Instrumenten(*) gespielt und vom Rentner Ricardo eher mitfühlend gekrächzt als gesungen.